Неизвестные подвиги войны

Неизвестный Подвиг Лейтенанта Хабирова

Советский Мессершмитт «из металлолома»: фронтовые хитрости

Самое активное участие в освобождении Крыма принимал советский Мессершмитт-разведчик, собранный механиком ВВС Черноморского флота Давидом Симоновым. Фантастическая предприимчивость и изобретательность уральского «Кулибина» была по достоинству оценена командованием Красной Армии. В 1943 году за свой труд он получил воинскую награду: медаль «За боевые заслуги».

Эту необычную историю телеканалу «Звезда» рассказала внучка Давида Симонова Анастасия Ломаева: «Мне было 7 лет, когда дед с гордостью рассказал мне о том, как на собранном им, практически, из металлолома Мессершмитте летали на разведку наши летчики. Немцы даже не подозревали, что в их тылу собирают секретную информацию на трофейном истребителе».

«Секретные» мастерские

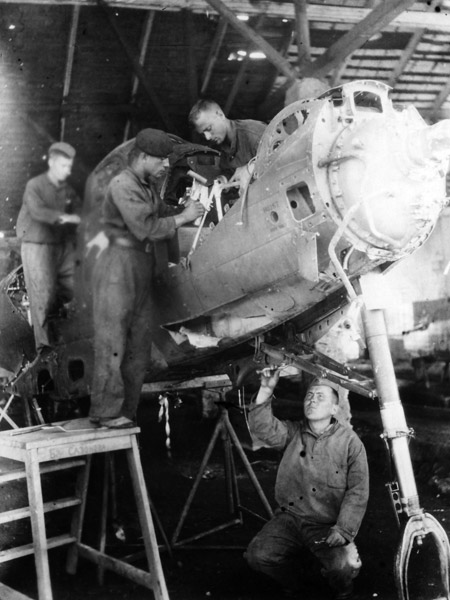

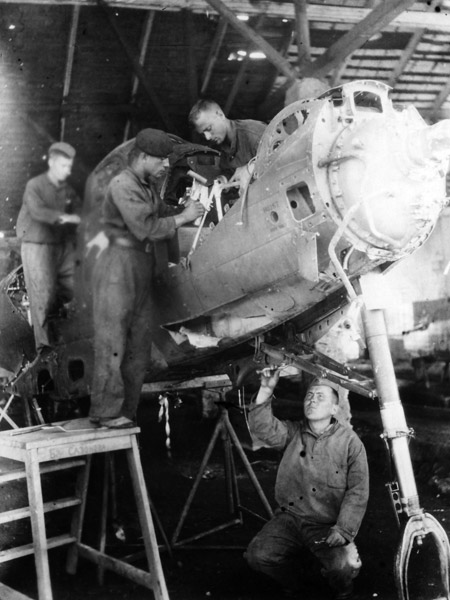

20-е стационарные мастерские 36-ой авиабазы ВВС Черноморского флота в годы оккупации Крыма выполняли очень важную работу: здесь восстанавливали наши боевые самолеты, пострадавшие в боях. Одной из ремонтных бригад руководил старший сержант Симонов.

27-летний Давид Аронович Симонов происходил из уральской семьи служащих. Еврей по национальности поступил на службу в Красную армию в 1937 году попал во флот.

В 1939 его отправили учиться во Молотовское военно-морское авиационное училище (г. Пермь). Закончил он его в 1941 и вернулся в Севастополь. А в 1943 году старший сержант Симонов уже числился кандидатом в ряды ВКП(б). Как раз в это самое время в 20-е авиамастерские пехотинцы каким-то образом умудрились притащить подбитый немецкий Мессершмитт 109.

«Осматривать самолет бросились все дедушкины товарищи, ну и он сам, разумеется, ведь он был одним из самых опытных механиков. Мессершмитт тащили волоком, так что пострадала эта машина не только в небе, но и на земле. Кто-то «сгоряча» предложил починить этот самолет. Это дело поручили бригаде Симонова, велев никому про это не болтать – идея использовать его для разведки возникла сразу же», - говорит Анастасия.

Секретные работы велись в ангаре 20-х мастерских только при закрытых дверях. За этим лично наблюдал Иосиф Наумович Мазор. Предприятие считалось входящим в состав действующей армии с 27 июля 1941-го по 16 сентября 1944 года. Большую часть этого периода авиамастерские возглавлял именно этот решительный и ответственный человек - Мазор.

С миру по «гайке»

Всем кандидатам в члены ВКП(б) в годы войны всегда, в качестве испытания, давалось так называемое «партийное задание». Судя по всему, восстановление Мессершмитта и стало для старшего сержанта Симонова таким испытанием.

«Дед рассказывал, что не хватало не только запчастей, но и инструментов, - наши ключи к немецкой технике подходили далеко не все. И ключи, и некоторые детали приходилось изготовлять самим. Что-то подвозили те самые пехотинцы, в общем, как говорил мой дедушка: "С миру по гайке"», - рассказывает внучка ветерана войны.

Сколько продолжалась работа по возвращению трофейной техники к жизни, неизвестно. Но известен результат – немецкий истребитель не только собрали заново, но и провели проверочные полеты, после чего он был признан «годным к несению воинской службы».

Вот что о работе бригады Симонова сказано в его наградном листе: «Получив задание командования ввести в строй самолёт "Мессершмитт-109", тов. Симонов умело и энергично взялся за выполнение задания. Отсутствие схем, чертежей отдельных деталей, инструмента не остановили работу бригады. Проявляя максимум упорства и энергии, тов. Симонов опытным путём узнавал, что и как должно быть смонтировано. Разбирая старые самолеты, тов. Симонов отбирал необходимые отсутствующие детали, производил ремонт и монтировал на своём самолёте. Самолёт "МЕ-109" облётан и допущен к эксплуатации"».

Что русскому здорово, то немцу - смерть!

В ноябре 1943 года Мессершмитт Симонова приступил к разведывательным полетам. Как раз в это время началась подготовка к операции по освобождению Крыма от немецко-фашистских войск. И сержант Симонов с удовольствием сфотографировался со своей, теперь уже боевой машиной (на снимке он слева).

«Я знаю, что дедовский Мессершмитт занимался разведкой не только в Крыму. Мама мне рассказывала, что после освобождения в 1944 году Крыма, дед объездил с ним чуть ли не все фронты. Дело в том, что обслуживать эту машину, собранную из не пойми чего, могла только бригада Симонова, только они знали, что на что поменено, что к чему прикреплено и т.д.», - говорит Анастасия Ломаева.

За вклад в операцию по освобождению Крыма, которая проходила весной 1944 года, командующий ВВС Черноморского флота генерал-лейтенант авиации Ермаченков поощрил 25 человек, трудившихся в 20-х стационарных мастерских. Давид Симонов в этом списке числится под номером 22.

Мессершмитт для Героя Советского Союза?

Проследить судьбу Симоновского Мессершмитта пока не представляется возможным. Однако косвенные данные позволяют предположить, что на этой «советско-немецкой» машине летал прославленный летчик, Герой Советского Союза Николай Краснов.

Судьбы Симонова и Краснова переплелись удивительным образом. В 1941 году в Перми, на четвертый день войны будущий советский ас выступал на митинге:

«Моя жизнь принадлежит Родине, и за её честь и свободу я буду бороться с коварным врагом до полной победы, не жалея ни своих сил, ни самой жизни».

Как раз в это время в Перми красноармеец Симонов учился на авиамеханика, поэтому вполне мог присутствовать на том самом митинге. Точное место проведения митинга неизвестно, но точно известно, что опытный к тому времени летчик Краснов уходил на фронт добровольцем. Он уже успел отслужить к 1941 году срочную службу и работал до последнего времени в гражданской авиации летчиком-испытателем. В связи с этим вряд ли можно себе представить лучшего в небольшом городе Пермь (этот город тогда носил название Молотов) места для митинга, чем Молотовское военно-морское авиационное училище.

В годы Великой Отечественной войны Николай Федорович Краснов часто вылетал на свободную "охоту" в составе группы самых опытных летчиков. В официальной биографии советского летчика-аса говорится, что «не раз, выполняя задания командования на трофейных "Мессершмиттах", он наводил страх на вражеские войска». Одним из таких «трофейников» и мог быть самолет механика Симонова, историкам Великой Отечественной войны еще предстоит это выяснить.

Теперь так не умеют

В эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» о том, насколько трудно было сержанту Симонову выполнить задание командования: собрать из подручных средств Мессершмитт 109, рассказал реставратор военной техники, авиационный инженер Олег Лейко:

«Чтобы всем было понятно, что это за адский труд, скажу только, что я собирал Мессершмитт 109 при наличии современного оборудования, целых … 6 лет».

Реставратор хотел подарить собранный им немецкий истребитель музею на Поклонной горе, но его, почему-то, не взяли, теперь на самый известный вражеский самолет можно посмотреть в частном музее техники Вадима Задорожного

По мнению эксперта в области военной техники времен Великой Отечественной войны Олега Лейко, военному механику Симонову пришлось немало повозиться с фюзеляжем.

«Самолет этот клепаный, и в задней его части фюзеляж представляет собой конструкцию толщиной 0,8 мм, это фактически фольга, которая очень хитрым способом превращается в жесткий окон, который не разрушается при полете. Немцы в годы войны тоже ремонтировали Мессершмитты, и в случае даже маленькой трещины или пробоины вырезали очень большой кусок, чтобы сохранить геометрию конструкции. Они ставили заплатку с «подсечкой», чтобы воздух в полете не воздействовал на машину разрушительно», - говорит Лейко.

Самым трудным для рядового механика, каким и был Давид Симонов, Олег Лейко считает стало соединение электропроводки и трубопроводов.

«Когда мы восстанавливали знаменитый По-2, наш специалист по электрике 3 дня ходил вокруг этого самолета и придумывал, что с чем соединить. Так вот По-2 по сравнению с Мессершмиттом 109 - это как первая модель Жигулей в сравнении с современным суперкаром, - электрики в разы больше», - говорит инженер.

Справиться с такой сложнейшей задачей, по мнению реставратора военной техники, Давиду Ароновичу Симонову помогло знание идиша - между этим и немецким языком есть много общего.

«Наверняка в распоряжении Симонова была брошюрка, которую поисковики находили почти в каждом немецком самолете, в которой доходчиво, с рисунками и пояснениями (мы ее прозвали комиксами) говорилось о том, как надо обслуживать самолет. Так вот эта брошюра наверняка помогла нашим механикам в их непростой работе» - предполагет реставратор.

Немало труда, времени и смекалки у фронтовых «Кулибиных» должна была занять и установка двигателя – одна из заключительных операций.

«Двигатель мало того, что нужно правильно подсоединить к проводам и трубопроводам, чтобы на приборной доске отображалась правильная информация, нужно еще и правильно его установить. Двигатель у этой модели Мессершмитта очень хитро висит на двух балках, с целым рядом шарнирных соединений. Достаточно на один только миллиметр ошибиться, и капот не встанет на свое место», - говорит Лейко.

Самому Олегу Лейко восстановить Мессершмитт 109 до конца так и не удалось. Несмотря на то, что внешне самолет выглядит, как новенький, летать он не может. Не удалось починить пробитый насквозь двигатель, не удалось починить систему управления самолетом, и это, не смотря на то, что реставрацией самолета современные «Кулибины» занимались целых 6 лет. У Давида Симонова в 1943 году столько времени не было.

Автор: Олег Горюнов

Как один находчивый командир остановил немецкую танковую колонну без единого выстрела

В августе 1941 года одну стрелковую роту бросили затыкать дыру в нашей обороне в районе Кривого Рога. Задача была поставлена не дать пройти немецким танкам, держатся до последней капли крови. Роту пригнали на место, отгрузили целую полуторку противотанковых гранат РПГ-40, сказали, что танков завтра, наверное, будет много и уехали. По всем тактическим раскладам жить бойцам оставалось меньше суток.

Командир осмотрел местность и приказал: «Стыдно, люди к нам в гости из Германии едут, а у нас дорога такая разбитая». «Свихнулся, наверно, от страха» – подумали бойцы. Командир продолжил: «Всем вытряхнуть все из вещмешков и за мной.» Рота пошла к ближайшему от дороги холму шлака, вывезенного с расположенного неподалёку криворожского металлургического комбината, оборудование которого уже было эвакуировано в Нижний Тагил. Командир заставил набирать в мешки шлак и нести к дороге.

На саму дорогу шлак сыпался неравномерно, побольше там, где дорога в горочку идет. «Чтоб им не скользко было», – приговаривал командир. Таскали шлак очень долго, все мешки были изорваны в лохмотья, но покрыть шлаком удалось почти два километра дороги. Народ злой и усталый, теперь ведь еще и окапываться полночи. Утром со шлакогор наблюдатели подали сигнал: «Вижу танки».

Сжимая свои почти бесполезные гранаты, солдаты знали, что жизнь закончилась. Наконец танки начали заходить на «благоустроенную» дорогу. Третий танк колонны потерял гусеницу первым, а через минуту эта эпидемия охватила остальные машины, числом восемь. Стоячий танк, если его не злить, штука безопасная. Не сразу поняв, в чём состоит вас ист дас, немцы угробили и танк-эвакуатор. Пехота у немцев не дурная, вперед без танков не пойдет – затор. Нашим на них нарываться тоже нет резона.

Командир, формально выполнивший боевое задание остановить танки, посылает гонца найти хоть какое начальство и передать: «Задача выполнена. Потерь нет». Гонец принес хорошую новость: «Ночью можете уходить, сзади есть оборона. Будет возможность, накроем потом артиллерией»…

Секрет командира заключался в его образовании. На гражданке он был техником по холодной обработке металлов. Никельшлаки же, – отходы производства высоколегированной стали – страшный абразив, лишь немного уступающий корунду и оксиду алюминия. Никакие пальцы гусениц не выдержат издевательства такой дрянью, и гусеница приходит в негодность целиком, забирая с собой большую часть всего привода. Источник

Три неизвестных подвига Великой войны

Сколько героев было в СССР в годы Великой Отечественной войны

Герои Советского Союза 5-й армии, удостоенные этого звания за бои в Восточной Пруссии. Фото: waralbum.ru

Летчик-истребитель у своего самолета P-39 «Аэрокобра». Фото: waralbum.ru

Пехотинцы

Первым Героем Советского Союза среди пехотинцев 22 июля 1941 года стал командир 1-й Московской мотострелковой дивизии 20-й армии Западного фронта полковник Яков Крейзер. Он был награжден за успешное сдерживание немцев на реке Березина и в боях за Оршу. Примечательно, что полковник Крейзер стал и первым среди военнослужащих-евреев, получивших в годы войны высшую награду.

Танкисты

22 июля 1941 года высшую награды страны получили сразу три танкиста — командир танка 1-го танкового полка 1-й танковой дивизии 14-й армии Северного фронта старший сержант Александр Борисов, командир отделения 163-го разведывательного батальона 104-й стрелковой дивизии 14-й армии Северного фронта младший сержант Александр Грязнов (ему звание было присвоено посмертно) и заместитель командира танкового батальона 115-го танкового полка 57-й танковой дивизии 20-й армии Западного фронта капитан Иосиф Кадученко. Старший сержант Борисов через полторы недели после награждения скончался в госпитале от тяжелых ран. Капитан Кадученко успел побывать в списках погибших, в октябре 1941-го попал в плен, трижды безуспешно пытался бежать и был освобожден только в марте 1945-го, после чего воевал вплоть до Победы.

Саперы

Среди бойцов и командиров саперных частей первым Героем Советского Союза стал 20 ноября 1941 года помощник командира взвода 184-го отдельного саперного батальона 7-й армии Северного фронта рядовой Виктор Карандаков. В бою под Сортавалой против финских частей он огнем из своего пулемета отразил три вражеские атаки, чем фактически спас полк от окружения, на следующий день возглавил контратаку отделения вместо раненого командира, а еще через два дня вынес раненого командира роты из-под огня. В апреле 1942 года потерявший в боях руку сапер был демобилизован.

Саперы обезвреживают немецкие противотанковые мины. Фото: militariorgucoz.ru

Артиллеристы

2 августа 1941 года первым артиллеристом — Героем Советского Союза стал наводчик «сорокопятки» 680-го стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии 18-й армии Южного фронта красноармеец Яков Кольчак. 13 июля 1941 года он за час боя сумел поразить из своей пушки четыре вражеских танка! Но о присвоении высокого звания Яков не узнал: 23 июля он был ранен и попал в плен. Освободили его в августе 1944 года в Молдавии, и до победы Кольчак дошел в составе штрафной роты, где воевал сначала стрелком, а потом командиром отделения. А высокую награду бывший штрафник, на груди которого уже красовались орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги», получил в Кремле только 25 марта 1947 года.

Партизаны

Первыми Героями Советского Союза из числа партизан стали предводители партизанского отряда «Красный Октябрь», действовавшего на территории Белоруссии: комиссар отряда Тихон Бумажков и командир Федор Павловский. Указ об их награждении был подписан 6 августа 1941 года. Из двух героев до Победы дожил только один — Федор Павловский, а комиссар отряда «Красный Октябрь» Тихон Бумажков, успевший получить в Москве свою награду, погиб в декабре того же года, выходя из немецкого окружения.

Морские пехотинцы

13 августа 1941 года звания Героя Советского Союза был удостоен командир отделения морского добровольческого отряда Северного флота старший сержант Василий Кисляков. Высокую награду он получил за свои действия в середине июля 1941 года, когда возглавил взвод вместо убитого командира и сначала вместе с товарищами, а потом один удерживал важную высоту. К концу войны на счету капитана Кислякова были несколько десантов на Северном фронте, участие в Петсамо-Киркенесской, Будапештской и Венской наступательных операциях.

Бойцы морской пехоты в районе Керчи. Фото: Александр Бродский / РИА Новости

Политруки

Первый указ о присвоении звания Героя Советского Союза политработникам Красной армии был издан 15 августа 1941 года. Этим документом высшей награды были удостоены заместитель политрука радиороты 415-го отдельного батальона связи 22-го Эстонского территориального стрелкового корпуса Северо-Западного фронта Арнольд Мери и секретарь партийного бюро 245-го гаубичного артиллерийского полка 37-й стрелковой дивизии 19-й армии Западного фронта старший политрук Кирилл Осипов. Мери был награжден за то, что, дважды раненый, сумел остановить отступление батальона и возглавил оборону штаба корпуса. Осипов в июле-августе 1941 года фактически работал связным командования дивизии, сражавшейся в окружении, и несколько раз переходил линию фронта, доставляя важные сведения.

Медики

Среди армейских медиков, получивших звание Героя Советского Союза, первым стал санитарный инструктор 14-го мотострелкового полка 21-й мотострелковой дивизии войск НКВД Северного фронта рядовой Анатолий Кокорин. Высокая награда была присвоена ему 26 августа 1941 года — посмертно. Во время боя с финнами он остался последним в строю и подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

Пограничники

Хотя советские пограничники первыми приняли на себя вражеский удар 22 июня 1941 года, Герои Советского Союза среди них появились только два месяца спустя. Зато сразу шесть человек: младший сержант Иван Бузыцков, лейтенант Кузьма Ветчинкин, старший лейтенант Никита Кайманов, старший лейтенант Александр Константинов, младший сержант Василий Михальков и лейтенант Анатолий Рыжиков. Пятеро из них служили в Молдавии, старший лейтенант Кайманов — в Карелии. Все шестеро получили награды за свои героические действия в первые дни войны — что, в общем, неудивительно. И все шестеро дошли до конца войны и продолжали службу после Победы — в тех же погранвойсках.

Связисты

Первый Герой Советского Союза среди связистов появился 9 ноября 1941 года — им стал командир радиоотделения 289-го истребительно-противотанкового полка Западного фронта младший сержант Петр Стемасов. Награжден он был за свой подвиг 25 октября под Москвой — во время боя заменил раненого наводчика орудия и вместе с расчетом подбил девять вражеских танков, после чего вывел бойцов из окружения. А потом воевал до Победы, которую встретил уже офицером.

Полевая связь. Фото: pobeda1945.su

Кавалеристы

В тот же день, что и первый герой-связист, появился и первый герой-кавалерист. 9 ноября 1941 года звание Героя Советского Союза посмертно присвоено командиру 134-го кавалерийского полка 28-й кавалерийской дивизии Резервной армии Южного фронта майору Борису Кротову. Высшей награды он был удостоен за подвиги во время обороны Днепропетровска. Какими трудными были те бои, можно представить себе по одному эпизоду: последним подвигом комполка стал подрыв вражеского танка, прорвавшегося в глубину обороны.

Десантники

«Крылатая пехота» обрела своих первых Героев Советского Союза 20 ноября 1941 года. Ими стали командир отделения роты разведки 212-й воздушно-десантной бригады 37-й армии Юго-Западного фронта сержант Яков Ватомов и стрелок той же бригады Николай Обухов. Оба получили награду за подвиги в августе-сентябре 1941 года, когда десантники вели тяжелые бои на востоке Украины.

Моряки

Позднее всех — только 17 января 1942 года — первый Герой Советского Союза появился в советском Военно-морском флоте. Посмертно высшей награды был удостоен стрелок 2-го добровольческого отряда моряков Северного флота краснофлотец Иван Сивко. Свой подвиг, который так высоко оценила страна, Иван совершил в составе печально знаменитого десанта в губу Большая Западная Лица. Прикрывая отход сослуживцев, он, сражаясь уже в одиночку, уничтожил 26 врагов, а потом подорвал себя гранатой вместе с окружившими его гитлеровцами.

Советские моряки, герои штурма Берлина. Фото: radionetplus.ru

Генералы

Первым удостоенным звания Героя Советского Союза генералом Красной армии стал 22 июля 1941 года командир 19-й танковой дивизии 22-го мехкорпуса 5-й армии Юго-Западного фронта генерал-майор Кузьма Семенченко. Его дивизия принимала активное участие в самом крупном танковом сражении Великой Отечественной войны — битве под Дубно — и после тяжелых боев попала в окружение, но генерал смог вывести своих подчиненных через линию фронта. К середине августа 1941 года в дивизии остался всего один танк, и в начале сентября она была расформирована. А генерал Семенченко провоевал до конца войны и в 1947 году ушел в отставку в том же звании, в котором начинал воевать.

«Бой идет не ради славы…»

В годы Великой Отечественной войны существовала самая почетная солдатская награда — орден Славы. И ее лента, и ее статут очень напоминали другую солдатскую награду — знак отличия ордена Святого Георгия, «солдатский Егорий», особо почитавшийся в армии Российской империи. Всего орденом Славы за полтора года войны — с момента его учреждения 8 ноября 1943 года и до Победы — и в послевоенное время были награждены больше миллиона человек. Из них почти миллион — орденом третьей степени, свыше 46 тысяч — второй, и 2672 человека — первой степени, они стали полными кавалерами ордена.

Из 2672 полных кавалеров ордена Славы 16 человек в дальнейшем по разными причинам были лишены награды по решению суда. Среди лишенных был и единственный кавалер пяти орденов Славы — 3-й, трех 2-й и 1-й степени. Кроме того, 72 человека были представлены к четырем орденам Славы, но, как правило, не получали «избыточную» награду.

Ордена Славы 1-й, 2-й и 3-й степени. Фото: Центральный музей Вооруженных Сил

Первыми полными кавалерами ордена Славы стали сапер 1134-го стрелкового полка 338-й стрелковой дивизии ефрейтор Митрофан Питенин и командир отделения 110-й отдельной разведывательной роты 158-й стрелковой дивизии старший сержант Шевченко. Ефрейтор Питенин был представлен к первому ордену в ноябре 1943 года за бои в Белоруссии, ко второму — в апреле 1944-го, а третьему — в июле того же года. Но получить последнюю награду не успел: 3 августа он погиб в бою. А старший сержант Шевченко все три ордена получил в 1944 году: в феврале, апреле и июле. Он закончил войну в 1945 году в звании старшины и вскоре демобилизовался, вернувшись домой не только с тремя орденами Славы на груди, но и с орденами Красной Звезды и Отечественной войны обеих степеней.

А еще были четыре человека, которые получили оба знака высшего признания воинского героизма — и звание Героя Советского Союза, и звание полного кавалера ордена Славы. Первый — старший летчик 140-го гвардейского штурмового авиационного полка 8-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-го штурмового авиационного корпуса 5-й воздушной армии гвардии старший лейтенант Иван Драченко. Звание Героя Советского Союза он получил в 1944 году, а полным кавалером ордена Славы стал после перенаграждения (двойное награждение орденом 2-й степени) в 1968 году.

Второй — командир орудия 369-го отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона 263-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта старшина Николай Кузнецов. В апреле 1945 года он получил звание Героя Советского Союза, а после перенаграждения в 1980 году (двойное награждение орденом 2-й степени) стал полным кавалером ордена Славы.

Третьим был командир орудийного расчета 175-го гвардейского артиллерийско-минометного полка 4-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта старший сержант Андрей Алешин. Героем Советского Союза он стал в конце мая 1945 года, а полным кавалером ордена Славы — после перенаграждения (двойное награждение орденом 3-й степени) в 1955 году.

Наконец, четвертый — старшина роты 293-го гвардейского стрелкового полка 96-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 3-го Белорусского фронта гвардии старшина Павел Дубинда. У него, пожалуй, самая необычная судьба из всех четверых героев. Моряк, он служил на крейсере «Червона Украина» на Черном море, после гибели корабля — в морской пехоте, защищал Севастополь. Здесь и попал в плен, из которого бежал и в марте 1944 года был вновь зачислен в действующую армию, но уже в пехоту. Полным кавалером ордена Славы стал к марту 1945 года, а в июне того же года получил и звание Героя Советского Союза. Кстати, среди его наград был редкий орден Богдана Хмельницкого 3-й степени — своего рода «солдатский» полководческий орден.

Многонациональный героизм

Советский Союз был действительно многонациональной страной: в данных последней предвоенной переписи 1939 года фигурируют 95 национальностей, не считая граф «другие» (другие народности Севера, другие народности Дагестана). Естественно, среди Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы были представители почти всех советских народностей. Среди первых — 67 национальностей, среди вторых (по явно неполным данным) — 39 народностей.

Число героев, отмеченных высшими званиями, среди той или иной национальности в целом соответствует и отношению числа соплеменников к общей численности довоенного СССР. Так, лидерами во всех списках были и остаются русские, за ними следуют украинцы и белорусы. А вот дальше ситуация разная. Например, в первой десятке награжденных званием Героя Советского Союза за русскими, украинцами и белорусами следуют (по порядку) татары, евреи, казахи, армяне, грузины, узбеки и мордва. А в первой десятке полных кавалеров ордена Славы после русских, украинцев и белорусов идут (также по порядку) татары, казахи, армяне, мордва, узбеки, чуваши и евреи.

Залогом победы над фашизмом были единство и сплоченность народов СССР. Фото: all-retro.ru

Но судить по этим статистическим данным, какой народ был более героическим, а какой менее, бессмысленно. Во-первых, многие национальности героев были случайно, а то и преднамеренно указаны неверно или отсутствовали (скажем, национальность зачастую скрывали немцы и евреи, а варианта «крымский татарин» в документах переписи 1939 года просто не было). А во-вторых, даже сегодня сведены воедино и учтены далеко не все документы, касающиеся награждения героев Великой Отечественной войны. Эта колоссальная тема еще ждет своего исследователя, который наверняка подтвердит: героизм — это свойство каждого отдельного человека, а не того или иного народа.

Национальный состав Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги в годы Великой Отечественной войны*

Русские — 7998 (в том числе 70 — дважды, 2 — трижды и 1 — четырежды)

Украинцы — 2019 (в том числе 28 — дважды),

Белорусы – 274 (в том числе 4 — дважды),

Татары — 161

Евреи — 128 (в том числе 1 — дважды)

Казахи — 98 (в том числе 1 — дважды)

Армяне — 91 (в том числе 2 — дважды)

Грузины — 90

Узбеки — 67

Мордва — 66

Чуваши — 47

Азербайджанцы — 41 (в том числе 1 — дважды)

Башкиры — 40 (в том числе 1 — дважды)

Осетины — 34 (в том числе 1 — дважды)

Марийцы — 18

Туркмены — 16

Литовцы — 15

Таджики — 15

Латыши — 12

Киргизы — 12

Карелы — 11 (в том числе 1 — дважды)

Коми — 10

Удмурты — 11

Эстонцы — 11

Аварцы — 9

Поляки — 9

Буряты и монголы — 8

Калмыки — 8

Кабардинцы — 8

Адыги — 7

Греки — 7

Немцы — 7

Коми — 6

Крымские татары — 6 (в том числе 1 — дважды)

Чеченцы — 6

Якуты — 6

Молдаване — 5

Абхазы — 4

Лакцы — 4

Лезгины — 4

Французы — 4

Чехи — 4

Карачаевцы — 3

Тувинцы — 3

Черкесы — 3

Балкарцы —2

Болгары — 2

Даргинцы — 2

Кумыки — 2

Финны — 2

Хакасы — 2

Абазинец — 1

Аджарец — 1

Алтаец — 1

Ассириец — 1

Вепс — 1

Испанец — 1

Китаец (дунганин) — 1

Кореец — 1

Курд — 1

Сван — 1

Словак — 1

Тувинец – 1

Цахур — 1

Цыган — 1

Шорец — 1

Эвенк — 1

* Список неполный, составлен с использованием данных проекта «Герои страны» (http://www.warheroes.ru/main.asp) и данных писателя Геннадия Овруцкого (http://www.proza.ru/2009/08/16/901).

Национальный состав полных кавалеров ордена Славы, получивших это звание за подвиги в годы Великой Отечественной войны**

Русские — 1276

Украинцы — 285

Белорусы — 62

Татары — 48

Казахи — 30

Армяне — 19

Мордва — 16

Узбеки — 12

Чуваши — 11

Евреи — 9

Азербайджанцы — 8

Башкиры — 7

Киргизы — 7

Удмурты — 6

Туркмены — 5

Буряты — 4

Грузины — 4

Коми — 4

Марийцы — 3

Поляки — 3

Адыги — 2

Карелы — 2

Латыши — 2

Молдаване — 2

Осетины — 2

Таджики — 2

Хакасы — 2

Абазинец — 1

Грек — 1

Кабардинец — 1

Калмык — 1

Китаец — 1

Крымский татарин — 1

Кумык — 1

Литовец —1

Румын — 1

Турок-месхетинец — 1

Чеченец — 1

Якут — 1

** Список неполный, составлен с использованием данных проекта «Герои страны» (http://www.warheroes.ru/main.asp).

Источник

Тайна «стреляющего дуба»

В руки попала вырезка статьи из газеты «Грозненский рабочий» № 264 (5949) от 7 ноября 1941 года под заголовком «Лейтенант Хабиров», написанную неким Н. Афанасьевым, вероятно, фронтовым корреспондентом. Статья написана в форме рассказа фронтовика. Обнаружилось, что герой этой статьи - мой односельчанин, уроженец села Новые Атаги, и в первом томе книги «Память» о нем помещена крайне скудная информация. Для родственников Абдурахман Хабиров до сих пор числится в списках пропавших без вести на войне. Думаю, эта статья станет для них приятной весточкой с той далекой войны, хотя, признаюсь заранее, дальнейшая судьба боевого офицера-фронтовика неизвестна. Это еще одна страница истории Великой Отечественной войны и подвига доблестного чеченского офицера, нашего земляка Абдурахмана Хабирова из селения Новые Атаги.

Текст статьи о лейтенанте Хабирове из газеты «Грозненский рабочий» № 264 (5949) от 7 ноября 1941 года:

«Его унесли с поля боя лишь после того, как он получил восемь ран: одну штыковую, три пулевых и четыре минных осколка. До последнего момента лейтенант Хабиров был на передовой позиции, на огневом рубеже…

Сейчас он, заботами наших замечательных врачей, полностью излечен, сменил госпитальный халат на шинель с красными нашивками и двумя кубиками. Он передает свой боевой опыт бойцам всевобуча.

- Но, все же, это меня не удовлетворяет, – говорит лейтенант. -Настоящая жизнь командира – в бою с врагом!

Лейтенант Хабиров вспоминает свои боевые дни…

…Это было под Старой Руссой. Наш полк оборонялся у берега озера Ильмень. На нас наступала целая дивизия немцев. Мы окопались, создали огневые точки.

У противника было много танков. Но им не удалось так-то просто пройти! Мы устроили противотанковые препятствия, поставили надолбы, гористая местность была эскарпирована (эскарп – по-французски escarpe - «откос», «скат»), изначально крутой внутренний откос рва долговременного или полевого укрепления. В наше время также – противотанковое (противотранспортное) земляное заграждение в виде высокого (2-3 м) крутого среза ската возвышенности (берега, реки), обращенного к противнику и имеющего крутизну от 15 до 45 градусов.).

В час дня противник развернулся и повел наступление с целью нанести удар по левому флангу нашего полка. Сильным пулеметным огнем и огнем минометов враг был приостановлен. Фашисты залегли. Пошли вперед их танки. Но и танкам не удалось пройти через препятствия. Целых четыре часа вражеские танки не могли преодолеть препятствий!

Но вот в лоб моему батальону прорвались четыре танка противника.

- Проползти 25 метров вперед, залечь в лощину, забросить под гусеницы танков гранаты и приостановить движение танков! – отдал я приказ командиру отделения младшему сержанту Соколову.

Соколов пошел со своим отделением выполнять приказ. Бойцы ползли навстречу танкам, и одна за другой полетели связки гранат под гусеницы. Три танка сразу были выведены из строя. Но четвертый никак не удавалось подорвать…

Тогда Соколов, находившийся на расстоянии пяти метров от танка, швырнул под него связку гранат. Танк подорвало, но он по инерции прошел еще несколько метров вперед… Под танком погиб смертью героя сержант Соколов.

Экипажи всех четырех танков были взяты в плен.

В течение двух дней атаковал противник наш полк, но безрезультатно, и вынужден был отойти, оставив на поле боя 4000 трупов.

Наша артиллерия и минометы били в тыл, преграждая отход противнику. Не выдержав огня, рота немцев сдалась в плен…

…Разведка донесла, что недалеко от переднего края нашей обороны обнаружена огневая точка противника – ДЗОТ.

Командиру девятой роты было приказано – выделить отделение во главе с командиром, вооружив бойцов гранатами, и разрушить ДЗОТ.

Был поздний вечер. И вскоре, прикрытые тьмой, бойцы, во главе с командиром отделения Симоновым, отправились выполнять приказ.

Бойцы приблизились к ДЗОТу – и внезапно метнули связку гранат в амбразуры. Раздался сильный взрыв. ДЗОТ противника был уничтожен. По ходам сообщения метались в панике немецкие офицеры и солдаты.

Наши бойцы не только блестяще выполнили боевой приказ, но еще взяли в плен офицера и солдата.

Благодаря отваге отделения Симонова, уничтожившего ДЗОТ, нам удалось отбросить противника с этого участка…

Темнело… По сигналу «красной ракеты» с возгласами «За Родину! За Сталина!» мы поднялись в атаку.

Но фашисты не приняли атаки. Они отошли на четыре километра, бросив деревню Е.

На другой день, в шесть часов утра, мы получили боевой приказ: выбить противника из соседней деревни П., не давая ему возможности к отходу.

Мы стали заворачивать правым флангом к близлежащему озеру. Правый фланг подтянули к переднему краю обороны противника, накопились на рубеже, и скоро снова взвилась в небо «красная ракета».

Немцы боятся наших атак, избегают рукопашного боя. Но тут немцы не успели отойти, бой им пришлось принять.

Перед тем, как ринуться вместе с бойцами в атаку, я сменил свой командирский ППИ (автомат) на винтовку. Люблю русскую винтовку!

Бросились в атаку, завязался рукопашный бой.

Невдалеке от меня находилась и моя боевая подруга – жена. Она участвовала в бою как военный фельдшер.

С винтовкой в руках бился я с фашистами.

Вот один из них получил от меня укол. Второго, наседавшего на меня справа, я отбил ударом приклада в подбородок. На один миг я задержался, не успел отбить удар слева – и в этот момент получил рану штыком в левый бок.

Я упал и получил еще семь ран – три пулевых и четыре от осколков мины.

Бойцы прошли вперед. Ко мне подбежали медицинские сестры. И когда меня проносили на носилках, я увидел: недалеко лежала, сраженная пулей, моя жена…

- Теперь вот я в тылу. Я стремлюсь на фронт, - говорит лейтенант Хабиров. - А тут врачи не дают много работать…Настоящая жизнь – в бою, в бою за нашу Родину, за нашу партию, за наше счастье! Ну, да ничего, верю, скоро мне снова удастся встретиться с врагом!..

Лейтенант Хабиров замолчал. Он словно еще раз мысленно вспоминал свои бои с врагом под Ригой, Псковом, Порховом, Дном, Старой Руссой, Демьянском. Велик боевой путь молодого лейтенанта-чеченца из селения Новые Атаги, командира, отдающего все свои силы священному делу защиты социалистической Родины»…

Данные на Хабирова А.С. из общедоступного банка документов «Подвиг народа» в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:

«Хабиров Абдурахман Сисиевич, год рождения 1916, ст. лейтенант.

В РККА с 1939 года, место призыва - Грозненский ГВК, Чечено-Ингушская АССР, г. Грозный.

Архивные реквизиты. Номер записи в базе данных 17563071». Источник

Текст статьи о лейтенанте Хабирове из газеты «Грозненский рабочий» № 264 (5949) от 7 ноября 1941 года:

«Его унесли с поля боя лишь после того, как он получил восемь ран: одну штыковую, три пулевых и четыре минных осколка. До последнего момента лейтенант Хабиров был на передовой позиции, на огневом рубеже…

Сейчас он, заботами наших замечательных врачей, полностью излечен, сменил госпитальный халат на шинель с красными нашивками и двумя кубиками. Он передает свой боевой опыт бойцам всевобуча.

- Но, все же, это меня не удовлетворяет, – говорит лейтенант. -Настоящая жизнь командира – в бою с врагом!

Лейтенант Хабиров вспоминает свои боевые дни…

…Это было под Старой Руссой. Наш полк оборонялся у берега озера Ильмень. На нас наступала целая дивизия немцев. Мы окопались, создали огневые точки.

У противника было много танков. Но им не удалось так-то просто пройти! Мы устроили противотанковые препятствия, поставили надолбы, гористая местность была эскарпирована (эскарп – по-французски escarpe - «откос», «скат»), изначально крутой внутренний откос рва долговременного или полевого укрепления. В наше время также – противотанковое (противотранспортное) земляное заграждение в виде высокого (2-3 м) крутого среза ската возвышенности (берега, реки), обращенного к противнику и имеющего крутизну от 15 до 45 градусов.).

В час дня противник развернулся и повел наступление с целью нанести удар по левому флангу нашего полка. Сильным пулеметным огнем и огнем минометов враг был приостановлен. Фашисты залегли. Пошли вперед их танки. Но и танкам не удалось пройти через препятствия. Целых четыре часа вражеские танки не могли преодолеть препятствий!

Но вот в лоб моему батальону прорвались четыре танка противника.

- Проползти 25 метров вперед, залечь в лощину, забросить под гусеницы танков гранаты и приостановить движение танков! – отдал я приказ командиру отделения младшему сержанту Соколову.

Соколов пошел со своим отделением выполнять приказ. Бойцы ползли навстречу танкам, и одна за другой полетели связки гранат под гусеницы. Три танка сразу были выведены из строя. Но четвертый никак не удавалось подорвать…

Тогда Соколов, находившийся на расстоянии пяти метров от танка, швырнул под него связку гранат. Танк подорвало, но он по инерции прошел еще несколько метров вперед… Под танком погиб смертью героя сержант Соколов.

Экипажи всех четырех танков были взяты в плен.

В течение двух дней атаковал противник наш полк, но безрезультатно, и вынужден был отойти, оставив на поле боя 4000 трупов.

Наша артиллерия и минометы били в тыл, преграждая отход противнику. Не выдержав огня, рота немцев сдалась в плен…

…Разведка донесла, что недалеко от переднего края нашей обороны обнаружена огневая точка противника – ДЗОТ.

Командиру девятой роты было приказано – выделить отделение во главе с командиром, вооружив бойцов гранатами, и разрушить ДЗОТ.

Был поздний вечер. И вскоре, прикрытые тьмой, бойцы, во главе с командиром отделения Симоновым, отправились выполнять приказ.

Бойцы приблизились к ДЗОТу – и внезапно метнули связку гранат в амбразуры. Раздался сильный взрыв. ДЗОТ противника был уничтожен. По ходам сообщения метались в панике немецкие офицеры и солдаты.

Наши бойцы не только блестяще выполнили боевой приказ, но еще взяли в плен офицера и солдата.

Благодаря отваге отделения Симонова, уничтожившего ДЗОТ, нам удалось отбросить противника с этого участка…

Темнело… По сигналу «красной ракеты» с возгласами «За Родину! За Сталина!» мы поднялись в атаку.

Но фашисты не приняли атаки. Они отошли на четыре километра, бросив деревню Е.

На другой день, в шесть часов утра, мы получили боевой приказ: выбить противника из соседней деревни П., не давая ему возможности к отходу.

Мы стали заворачивать правым флангом к близлежащему озеру. Правый фланг подтянули к переднему краю обороны противника, накопились на рубеже, и скоро снова взвилась в небо «красная ракета».

Немцы боятся наших атак, избегают рукопашного боя. Но тут немцы не успели отойти, бой им пришлось принять.

Перед тем, как ринуться вместе с бойцами в атаку, я сменил свой командирский ППИ (автомат) на винтовку. Люблю русскую винтовку!

Бросились в атаку, завязался рукопашный бой.

Невдалеке от меня находилась и моя боевая подруга – жена. Она участвовала в бою как военный фельдшер.

С винтовкой в руках бился я с фашистами.

Вот один из них получил от меня укол. Второго, наседавшего на меня справа, я отбил ударом приклада в подбородок. На один миг я задержался, не успел отбить удар слева – и в этот момент получил рану штыком в левый бок.

Я упал и получил еще семь ран – три пулевых и четыре от осколков мины.

Бойцы прошли вперед. Ко мне подбежали медицинские сестры. И когда меня проносили на носилках, я увидел: недалеко лежала, сраженная пулей, моя жена…

- Теперь вот я в тылу. Я стремлюсь на фронт, - говорит лейтенант Хабиров. - А тут врачи не дают много работать…Настоящая жизнь – в бою, в бою за нашу Родину, за нашу партию, за наше счастье! Ну, да ничего, верю, скоро мне снова удастся встретиться с врагом!..

Лейтенант Хабиров замолчал. Он словно еще раз мысленно вспоминал свои бои с врагом под Ригой, Псковом, Порховом, Дном, Старой Руссой, Демьянском. Велик боевой путь молодого лейтенанта-чеченца из селения Новые Атаги, командира, отдающего все свои силы священному делу защиты социалистической Родины»…

Данные на Хабирова А.С. из общедоступного банка документов «Подвиг народа» в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:

«Хабиров Абдурахман Сисиевич, год рождения 1916, ст. лейтенант.

В РККА с 1939 года, место призыва - Грозненский ГВК, Чечено-Ингушская АССР, г. Грозный.

Архивные реквизиты. Номер записи в базе данных 17563071». Источник

Советский Мессершмитт «из металлолома»: фронтовые хитрости

Самое активное участие в освобождении Крыма принимал советский Мессершмитт-разведчик, собранный механиком ВВС Черноморского флота Давидом Симоновым. Фантастическая предприимчивость и изобретательность уральского «Кулибина» была по достоинству оценена командованием Красной Армии. В 1943 году за свой труд он получил воинскую награду: медаль «За боевые заслуги».

Эту необычную историю телеканалу «Звезда» рассказала внучка Давида Симонова Анастасия Ломаева: «Мне было 7 лет, когда дед с гордостью рассказал мне о том, как на собранном им, практически, из металлолома Мессершмитте летали на разведку наши летчики. Немцы даже не подозревали, что в их тылу собирают секретную информацию на трофейном истребителе».

«Секретные» мастерские

20-е стационарные мастерские 36-ой авиабазы ВВС Черноморского флота в годы оккупации Крыма выполняли очень важную работу: здесь восстанавливали наши боевые самолеты, пострадавшие в боях. Одной из ремонтных бригад руководил старший сержант Симонов.

27-летний Давид Аронович Симонов происходил из уральской семьи служащих. Еврей по национальности поступил на службу в Красную армию в 1937 году попал во флот.

В 1939 его отправили учиться во Молотовское военно-морское авиационное училище (г. Пермь). Закончил он его в 1941 и вернулся в Севастополь. А в 1943 году старший сержант Симонов уже числился кандидатом в ряды ВКП(б). Как раз в это самое время в 20-е авиамастерские пехотинцы каким-то образом умудрились притащить подбитый немецкий Мессершмитт 109.

«Осматривать самолет бросились все дедушкины товарищи, ну и он сам, разумеется, ведь он был одним из самых опытных механиков. Мессершмитт тащили волоком, так что пострадала эта машина не только в небе, но и на земле. Кто-то «сгоряча» предложил починить этот самолет. Это дело поручили бригаде Симонова, велев никому про это не болтать – идея использовать его для разведки возникла сразу же», - говорит Анастасия.

Секретные работы велись в ангаре 20-х мастерских только при закрытых дверях. За этим лично наблюдал Иосиф Наумович Мазор. Предприятие считалось входящим в состав действующей армии с 27 июля 1941-го по 16 сентября 1944 года. Большую часть этого периода авиамастерские возглавлял именно этот решительный и ответственный человек - Мазор.

С миру по «гайке»

Всем кандидатам в члены ВКП(б) в годы войны всегда, в качестве испытания, давалось так называемое «партийное задание». Судя по всему, восстановление Мессершмитта и стало для старшего сержанта Симонова таким испытанием.

«Дед рассказывал, что не хватало не только запчастей, но и инструментов, - наши ключи к немецкой технике подходили далеко не все. И ключи, и некоторые детали приходилось изготовлять самим. Что-то подвозили те самые пехотинцы, в общем, как говорил мой дедушка: "С миру по гайке"», - рассказывает внучка ветерана войны.

Сколько продолжалась работа по возвращению трофейной техники к жизни, неизвестно. Но известен результат – немецкий истребитель не только собрали заново, но и провели проверочные полеты, после чего он был признан «годным к несению воинской службы».

Вот что о работе бригады Симонова сказано в его наградном листе: «Получив задание командования ввести в строй самолёт "Мессершмитт-109", тов. Симонов умело и энергично взялся за выполнение задания. Отсутствие схем, чертежей отдельных деталей, инструмента не остановили работу бригады. Проявляя максимум упорства и энергии, тов. Симонов опытным путём узнавал, что и как должно быть смонтировано. Разбирая старые самолеты, тов. Симонов отбирал необходимые отсутствующие детали, производил ремонт и монтировал на своём самолёте. Самолёт "МЕ-109" облётан и допущен к эксплуатации"».

Что русскому здорово, то немцу - смерть!

В ноябре 1943 года Мессершмитт Симонова приступил к разведывательным полетам. Как раз в это время началась подготовка к операции по освобождению Крыма от немецко-фашистских войск. И сержант Симонов с удовольствием сфотографировался со своей, теперь уже боевой машиной (на снимке он слева).

«Я знаю, что дедовский Мессершмитт занимался разведкой не только в Крыму. Мама мне рассказывала, что после освобождения в 1944 году Крыма, дед объездил с ним чуть ли не все фронты. Дело в том, что обслуживать эту машину, собранную из не пойми чего, могла только бригада Симонова, только они знали, что на что поменено, что к чему прикреплено и т.д.», - говорит Анастасия Ломаева.

За вклад в операцию по освобождению Крыма, которая проходила весной 1944 года, командующий ВВС Черноморского флота генерал-лейтенант авиации Ермаченков поощрил 25 человек, трудившихся в 20-х стационарных мастерских. Давид Симонов в этом списке числится под номером 22.

Мессершмитт для Героя Советского Союза?

Проследить судьбу Симоновского Мессершмитта пока не представляется возможным. Однако косвенные данные позволяют предположить, что на этой «советско-немецкой» машине летал прославленный летчик, Герой Советского Союза Николай Краснов.

Судьбы Симонова и Краснова переплелись удивительным образом. В 1941 году в Перми, на четвертый день войны будущий советский ас выступал на митинге:

«Моя жизнь принадлежит Родине, и за её честь и свободу я буду бороться с коварным врагом до полной победы, не жалея ни своих сил, ни самой жизни».

Как раз в это время в Перми красноармеец Симонов учился на авиамеханика, поэтому вполне мог присутствовать на том самом митинге. Точное место проведения митинга неизвестно, но точно известно, что опытный к тому времени летчик Краснов уходил на фронт добровольцем. Он уже успел отслужить к 1941 году срочную службу и работал до последнего времени в гражданской авиации летчиком-испытателем. В связи с этим вряд ли можно себе представить лучшего в небольшом городе Пермь (этот город тогда носил название Молотов) места для митинга, чем Молотовское военно-морское авиационное училище.

В годы Великой Отечественной войны Николай Федорович Краснов часто вылетал на свободную "охоту" в составе группы самых опытных летчиков. В официальной биографии советского летчика-аса говорится, что «не раз, выполняя задания командования на трофейных "Мессершмиттах", он наводил страх на вражеские войска». Одним из таких «трофейников» и мог быть самолет механика Симонова, историкам Великой Отечественной войны еще предстоит это выяснить.

Теперь так не умеют

В эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» о том, насколько трудно было сержанту Симонову выполнить задание командования: собрать из подручных средств Мессершмитт 109, рассказал реставратор военной техники, авиационный инженер Олег Лейко:

«Чтобы всем было понятно, что это за адский труд, скажу только, что я собирал Мессершмитт 109 при наличии современного оборудования, целых … 6 лет».

Реставратор хотел подарить собранный им немецкий истребитель музею на Поклонной горе, но его, почему-то, не взяли, теперь на самый известный вражеский самолет можно посмотреть в частном музее техники Вадима Задорожного

По мнению эксперта в области военной техники времен Великой Отечественной войны Олега Лейко, военному механику Симонову пришлось немало повозиться с фюзеляжем.

«Самолет этот клепаный, и в задней его части фюзеляж представляет собой конструкцию толщиной 0,8 мм, это фактически фольга, которая очень хитрым способом превращается в жесткий окон, который не разрушается при полете. Немцы в годы войны тоже ремонтировали Мессершмитты, и в случае даже маленькой трещины или пробоины вырезали очень большой кусок, чтобы сохранить геометрию конструкции. Они ставили заплатку с «подсечкой», чтобы воздух в полете не воздействовал на машину разрушительно», - говорит Лейко.

Самым трудным для рядового механика, каким и был Давид Симонов, Олег Лейко считает стало соединение электропроводки и трубопроводов.

«Когда мы восстанавливали знаменитый По-2, наш специалист по электрике 3 дня ходил вокруг этого самолета и придумывал, что с чем соединить. Так вот По-2 по сравнению с Мессершмиттом 109 - это как первая модель Жигулей в сравнении с современным суперкаром, - электрики в разы больше», - говорит инженер.

Справиться с такой сложнейшей задачей, по мнению реставратора военной техники, Давиду Ароновичу Симонову помогло знание идиша - между этим и немецким языком есть много общего.

«Наверняка в распоряжении Симонова была брошюрка, которую поисковики находили почти в каждом немецком самолете, в которой доходчиво, с рисунками и пояснениями (мы ее прозвали комиксами) говорилось о том, как надо обслуживать самолет. Так вот эта брошюра наверняка помогла нашим механикам в их непростой работе» - предполагет реставратор.

Немало труда, времени и смекалки у фронтовых «Кулибиных» должна была занять и установка двигателя – одна из заключительных операций.

«Двигатель мало того, что нужно правильно подсоединить к проводам и трубопроводам, чтобы на приборной доске отображалась правильная информация, нужно еще и правильно его установить. Двигатель у этой модели Мессершмитта очень хитро висит на двух балках, с целым рядом шарнирных соединений. Достаточно на один только миллиметр ошибиться, и капот не встанет на свое место», - говорит Лейко.

Самому Олегу Лейко восстановить Мессершмитт 109 до конца так и не удалось. Несмотря на то, что внешне самолет выглядит, как новенький, летать он не может. Не удалось починить пробитый насквозь двигатель, не удалось починить систему управления самолетом, и это, не смотря на то, что реставрацией самолета современные «Кулибины» занимались целых 6 лет. У Давида Симонова в 1943 году столько времени не было.

Автор: Олег Горюнов

Как один находчивый командир остановил немецкую танковую колонну без единого выстрела

В августе 1941 года одну стрелковую роту бросили затыкать дыру в нашей обороне в районе Кривого Рога. Задача была поставлена не дать пройти немецким танкам, держатся до последней капли крови. Роту пригнали на место, отгрузили целую полуторку противотанковых гранат РПГ-40, сказали, что танков завтра, наверное, будет много и уехали. По всем тактическим раскладам жить бойцам оставалось меньше суток.

Командир осмотрел местность и приказал: «Стыдно, люди к нам в гости из Германии едут, а у нас дорога такая разбитая». «Свихнулся, наверно, от страха» – подумали бойцы. Командир продолжил: «Всем вытряхнуть все из вещмешков и за мной.» Рота пошла к ближайшему от дороги холму шлака, вывезенного с расположенного неподалёку криворожского металлургического комбината, оборудование которого уже было эвакуировано в Нижний Тагил. Командир заставил набирать в мешки шлак и нести к дороге.

На саму дорогу шлак сыпался неравномерно, побольше там, где дорога в горочку идет. «Чтоб им не скользко было», – приговаривал командир. Таскали шлак очень долго, все мешки были изорваны в лохмотья, но покрыть шлаком удалось почти два километра дороги. Народ злой и усталый, теперь ведь еще и окапываться полночи. Утром со шлакогор наблюдатели подали сигнал: «Вижу танки».

Сжимая свои почти бесполезные гранаты, солдаты знали, что жизнь закончилась. Наконец танки начали заходить на «благоустроенную» дорогу. Третий танк колонны потерял гусеницу первым, а через минуту эта эпидемия охватила остальные машины, числом восемь. Стоячий танк, если его не злить, штука безопасная. Не сразу поняв, в чём состоит вас ист дас, немцы угробили и танк-эвакуатор. Пехота у немцев не дурная, вперед без танков не пойдет – затор. Нашим на них нарываться тоже нет резона.

Командир, формально выполнивший боевое задание остановить танки, посылает гонца найти хоть какое начальство и передать: «Задача выполнена. Потерь нет». Гонец принес хорошую новость: «Ночью можете уходить, сзади есть оборона. Будет возможность, накроем потом артиллерией»…

Секрет командира заключался в его образовании. На гражданке он был техником по холодной обработке металлов. Никельшлаки же, – отходы производства высоколегированной стали – страшный абразив, лишь немного уступающий корунду и оксиду алюминия. Никакие пальцы гусениц не выдержат издевательства такой дрянью, и гусеница приходит в негодность целиком, забирая с собой большую часть всего привода. Источник

Три неизвестных подвига Великой войны

По мнению большинства западных стран победителем во Второй Мировой войне являются Соединенные Штаты. Наше поколение стало свидетелем того, как у нас украли Великую Победу. И переломным моментом в борьбе с нацизмом уже считают не Сталинградскую битву, а победу союзных войск под Эль-Аламейном.

Спорить с переписанной историей становиться все сложнее и сложнее. Мы не будем вступать в дискуссию, а просто приведем три истории, которые произошли во время войны. Ведь мы с вами в России, и знаем, что пережили наши деды и прадеды. И никогда не забудем, что благодаря этим подвигам мы сегодня живем.

ИСТОРИЯ 1

Первый человек, о котором мы расскажем, был человек не военный. На момент совершения подвига ему было 83 года! Матвей Кузьмин жил в маленькой ветхой избенке, одиноко стоявшей на опушке леса, редко показывался на люди, был угрюм, неразговорчив и любил с собакой, с допотопным ружьишком за плечами в одиночку бродить по лесам и болотам.

Летом 1941 года Псковская область и родная деревня Матвея Кузьмина была оккупирована немцами. Немцы предлагали Матвею Кузьмину пост старосты деревни, но он отказался. Немцы оставили старика в покои и дело подошло к зиме 1942 года. Надо отметить , что зима 1941/1942 года была очень холодная и снежная. Также в это время шли ожесточенные локальные бои между частями группы армии Север Вермахта и соединениями Красной Армии на Ленинградском фронте.

Ни одна из сторон не могла добиться своей цели. И вот немцы решили пойти на хитрость. Найти местных проводников, которые за деньги смогли провести войска Вермахта в тыл советских войск. 13 февраля 1942 года в хату Кузьмина зашел немецкий офицер и предложил за деньги, керосин и оружие провести немцев в тыл русских войск. Матвей Кузьмин дал согласие, а пока немцы собирались, послал своего внука Василия к советским войскам, чтобы он их предупредил их. Кузьмин долго водил немецкие части пока не вывел их к позициям советских войск у деревни Малкино. Немцы, не ожидали столь теплого приема! Предупрежденные внукам Матвея Кузьмина, советские войска смогли хорошо подготовиться и встретить "гостей". Немцы потеряли только убитыми 50 человек, а 20 попали в плен. Но случилась трагедия! Фашисткий офицер осознавая свою неминуемую гибель выстрелил и убил Матвея Кузьмина. И почти сразу же сам был сражен. Советские войска нашли тело убитого героя и достойно его похоронили, дав двойной залп из винтовок. Но ведь человек, который совершил такой подвиг не вернуть! Надо отметить, что подвиг, который совершил Матвей Кузьмин не смог повторить никто в истории Великой Отечественой войны!

Прошли годы и только в 1965 году Матвею Кузмичу Кузьмину было присвоено звания Героя Советского Союза. На том месте, где был совершен подвиг героя был поставлен памятник. А в родной деревни Матвея Кузьмина живут его потомство, которое помнит и гордится своим героем!

ИСТОРИЯ 2

Подвиг Николая Сиротинина Родина отметила только спустя почти 20 лет после Великой войны.

Его биография малоизвестна и ничем не примечательна: простой парень из Орла, в армию забрали в 1940 году. Но именно Николай Сиротин своим невероятным подвигом подтверждает высказывание «И один в поле воин, если по-русски скроен».

17 июля 1941 года Сиротинин вдвоем со своим комбатом, прикрывая наши отходящие части, приняли неравный бой с немцами у моста через речку Добрость в Белоруссии. Комбат, получив ранение, отступил, а Николай Сиротинин остался на огневой позиции, откуда шагнул лишь прямиком в историю.

В том бою он в одиночку уничтожил 11 танков, 6 бронетранспортеров и 57 солдат вражеской армии, а когда снаряды кончились и немцы предложили сдаться, ответил им лишь огнем из своего карабина. Когда все было кончено, гитлеровцы похоронили двадцатилетнего красноармейца — с воинскими почестями, отдавая должное его героизму.

ИСТОРИЯ 3

Михаил Ефремов, один из блестящих военачальников Гражданской и Великой Отечественной войн. Но его подвиг и мужество были оценены по достоинству лишь спустя полвека после гибели генерала.

Осенью и зимой 1941 года 33-я армия под командованием Ефремова участвовала в обороне Москвы и контрнаступлении. Ударная группа под командованием Михаила Григорьевича пробила брешь в немецкой обороне и в начале февраля вышла к Вязьме. Противник танковым клином отрезал наступавшие войска от своих, группа оказалась в окружении. В течение двух месяцев она совершала рейды по немецким тылам, уничтожая живую силу и технику противника. Но кончились патроны и продовольствие, гитлеровцы приняли решение уничтожить группировку. Красного командарма было приказано взять живым, а Ефремов, попросив по радио организовать коридор, решил прорываться к своим.

43-я армия ударила по немецкой обороне в районе реки Угра. Проход был открыт, но группа Ефремова к Угре не вышла. Немцы обнаружили ее в движении и разбили. Во время прорыва Михаил Ефремов был трижды ранен и, не желая сдаваться в плен, застрелился. Гитлеровцы похоронили русского генерала в селе Слободка с воинскими почестями. "Призываю вас сражаться за Германию так же, как генерал Ефремов за свою Россию", - сказал солдатам немецкий полковник.

Долгое время после войны имя Ефремова пребывало в забвении. Лишь в 1996 году благодаря настойчивости ветеранов и поисковиков удалось добиться присвоения ему звания Героя России. Источник

Спорить с переписанной историей становиться все сложнее и сложнее. Мы не будем вступать в дискуссию, а просто приведем три истории, которые произошли во время войны. Ведь мы с вами в России, и знаем, что пережили наши деды и прадеды. И никогда не забудем, что благодаря этим подвигам мы сегодня живем.

ИСТОРИЯ 1

Первый человек, о котором мы расскажем, был человек не военный. На момент совершения подвига ему было 83 года! Матвей Кузьмин жил в маленькой ветхой избенке, одиноко стоявшей на опушке леса, редко показывался на люди, был угрюм, неразговорчив и любил с собакой, с допотопным ружьишком за плечами в одиночку бродить по лесам и болотам.

Летом 1941 года Псковская область и родная деревня Матвея Кузьмина была оккупирована немцами. Немцы предлагали Матвею Кузьмину пост старосты деревни, но он отказался. Немцы оставили старика в покои и дело подошло к зиме 1942 года. Надо отметить , что зима 1941/1942 года была очень холодная и снежная. Также в это время шли ожесточенные локальные бои между частями группы армии Север Вермахта и соединениями Красной Армии на Ленинградском фронте.

Ни одна из сторон не могла добиться своей цели. И вот немцы решили пойти на хитрость. Найти местных проводников, которые за деньги смогли провести войска Вермахта в тыл советских войск. 13 февраля 1942 года в хату Кузьмина зашел немецкий офицер и предложил за деньги, керосин и оружие провести немцев в тыл русских войск. Матвей Кузьмин дал согласие, а пока немцы собирались, послал своего внука Василия к советским войскам, чтобы он их предупредил их. Кузьмин долго водил немецкие части пока не вывел их к позициям советских войск у деревни Малкино. Немцы, не ожидали столь теплого приема! Предупрежденные внукам Матвея Кузьмина, советские войска смогли хорошо подготовиться и встретить "гостей". Немцы потеряли только убитыми 50 человек, а 20 попали в плен. Но случилась трагедия! Фашисткий офицер осознавая свою неминуемую гибель выстрелил и убил Матвея Кузьмина. И почти сразу же сам был сражен. Советские войска нашли тело убитого героя и достойно его похоронили, дав двойной залп из винтовок. Но ведь человек, который совершил такой подвиг не вернуть! Надо отметить, что подвиг, который совершил Матвей Кузьмин не смог повторить никто в истории Великой Отечественой войны!

Прошли годы и только в 1965 году Матвею Кузмичу Кузьмину было присвоено звания Героя Советского Союза. На том месте, где был совершен подвиг героя был поставлен памятник. А в родной деревни Матвея Кузьмина живут его потомство, которое помнит и гордится своим героем!

ИСТОРИЯ 2

Подвиг Николая Сиротинина Родина отметила только спустя почти 20 лет после Великой войны.

Его биография малоизвестна и ничем не примечательна: простой парень из Орла, в армию забрали в 1940 году. Но именно Николай Сиротин своим невероятным подвигом подтверждает высказывание «И один в поле воин, если по-русски скроен».

17 июля 1941 года Сиротинин вдвоем со своим комбатом, прикрывая наши отходящие части, приняли неравный бой с немцами у моста через речку Добрость в Белоруссии. Комбат, получив ранение, отступил, а Николай Сиротинин остался на огневой позиции, откуда шагнул лишь прямиком в историю.

В том бою он в одиночку уничтожил 11 танков, 6 бронетранспортеров и 57 солдат вражеской армии, а когда снаряды кончились и немцы предложили сдаться, ответил им лишь огнем из своего карабина. Когда все было кончено, гитлеровцы похоронили двадцатилетнего красноармейца — с воинскими почестями, отдавая должное его героизму.

ИСТОРИЯ 3

Михаил Ефремов, один из блестящих военачальников Гражданской и Великой Отечественной войн. Но его подвиг и мужество были оценены по достоинству лишь спустя полвека после гибели генерала.

Осенью и зимой 1941 года 33-я армия под командованием Ефремова участвовала в обороне Москвы и контрнаступлении. Ударная группа под командованием Михаила Григорьевича пробила брешь в немецкой обороне и в начале февраля вышла к Вязьме. Противник танковым клином отрезал наступавшие войска от своих, группа оказалась в окружении. В течение двух месяцев она совершала рейды по немецким тылам, уничтожая живую силу и технику противника. Но кончились патроны и продовольствие, гитлеровцы приняли решение уничтожить группировку. Красного командарма было приказано взять живым, а Ефремов, попросив по радио организовать коридор, решил прорываться к своим.

43-я армия ударила по немецкой обороне в районе реки Угра. Проход был открыт, но группа Ефремова к Угре не вышла. Немцы обнаружили ее в движении и разбили. Во время прорыва Михаил Ефремов был трижды ранен и, не желая сдаваться в плен, застрелился. Гитлеровцы похоронили русского генерала в селе Слободка с воинскими почестями. "Призываю вас сражаться за Германию так же, как генерал Ефремов за свою Россию", - сказал солдатам немецкий полковник.

Долгое время после войны имя Ефремова пребывало в забвении. Лишь в 1996 году благодаря настойчивости ветеранов и поисковиков удалось добиться присвоения ему звания Героя России. Источник

Сколько героев было в СССР в годы Великой Отечественной войны

Герои Советского Союза 5-й армии, удостоенные этого звания за бои в Восточной Пруссии. Фото: waralbum.ru

Летчик-истребитель у своего самолета P-39 «Аэрокобра». Фото: waralbum.ru

Пехотинцы

Первым Героем Советского Союза среди пехотинцев 22 июля 1941 года стал командир 1-й Московской мотострелковой дивизии 20-й армии Западного фронта полковник Яков Крейзер. Он был награжден за успешное сдерживание немцев на реке Березина и в боях за Оршу. Примечательно, что полковник Крейзер стал и первым среди военнослужащих-евреев, получивших в годы войны высшую награду.

Танкисты

22 июля 1941 года высшую награды страны получили сразу три танкиста — командир танка 1-го танкового полка 1-й танковой дивизии 14-й армии Северного фронта старший сержант Александр Борисов, командир отделения 163-го разведывательного батальона 104-й стрелковой дивизии 14-й армии Северного фронта младший сержант Александр Грязнов (ему звание было присвоено посмертно) и заместитель командира танкового батальона 115-го танкового полка 57-й танковой дивизии 20-й армии Западного фронта капитан Иосиф Кадученко. Старший сержант Борисов через полторы недели после награждения скончался в госпитале от тяжелых ран. Капитан Кадученко успел побывать в списках погибших, в октябре 1941-го попал в плен, трижды безуспешно пытался бежать и был освобожден только в марте 1945-го, после чего воевал вплоть до Победы.

Саперы

Среди бойцов и командиров саперных частей первым Героем Советского Союза стал 20 ноября 1941 года помощник командира взвода 184-го отдельного саперного батальона 7-й армии Северного фронта рядовой Виктор Карандаков. В бою под Сортавалой против финских частей он огнем из своего пулемета отразил три вражеские атаки, чем фактически спас полк от окружения, на следующий день возглавил контратаку отделения вместо раненого командира, а еще через два дня вынес раненого командира роты из-под огня. В апреле 1942 года потерявший в боях руку сапер был демобилизован.

Саперы обезвреживают немецкие противотанковые мины. Фото: militariorgucoz.ru

Артиллеристы

2 августа 1941 года первым артиллеристом — Героем Советского Союза стал наводчик «сорокопятки» 680-го стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии 18-й армии Южного фронта красноармеец Яков Кольчак. 13 июля 1941 года он за час боя сумел поразить из своей пушки четыре вражеских танка! Но о присвоении высокого звания Яков не узнал: 23 июля он был ранен и попал в плен. Освободили его в августе 1944 года в Молдавии, и до победы Кольчак дошел в составе штрафной роты, где воевал сначала стрелком, а потом командиром отделения. А высокую награду бывший штрафник, на груди которого уже красовались орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги», получил в Кремле только 25 марта 1947 года.

Партизаны

Первыми Героями Советского Союза из числа партизан стали предводители партизанского отряда «Красный Октябрь», действовавшего на территории Белоруссии: комиссар отряда Тихон Бумажков и командир Федор Павловский. Указ об их награждении был подписан 6 августа 1941 года. Из двух героев до Победы дожил только один — Федор Павловский, а комиссар отряда «Красный Октябрь» Тихон Бумажков, успевший получить в Москве свою награду, погиб в декабре того же года, выходя из немецкого окружения.

Морские пехотинцы

13 августа 1941 года звания Героя Советского Союза был удостоен командир отделения морского добровольческого отряда Северного флота старший сержант Василий Кисляков. Высокую награду он получил за свои действия в середине июля 1941 года, когда возглавил взвод вместо убитого командира и сначала вместе с товарищами, а потом один удерживал важную высоту. К концу войны на счету капитана Кислякова были несколько десантов на Северном фронте, участие в Петсамо-Киркенесской, Будапештской и Венской наступательных операциях.

Бойцы морской пехоты в районе Керчи. Фото: Александр Бродский / РИА Новости

Политруки

Первый указ о присвоении звания Героя Советского Союза политработникам Красной армии был издан 15 августа 1941 года. Этим документом высшей награды были удостоены заместитель политрука радиороты 415-го отдельного батальона связи 22-го Эстонского территориального стрелкового корпуса Северо-Западного фронта Арнольд Мери и секретарь партийного бюро 245-го гаубичного артиллерийского полка 37-й стрелковой дивизии 19-й армии Западного фронта старший политрук Кирилл Осипов. Мери был награжден за то, что, дважды раненый, сумел остановить отступление батальона и возглавил оборону штаба корпуса. Осипов в июле-августе 1941 года фактически работал связным командования дивизии, сражавшейся в окружении, и несколько раз переходил линию фронта, доставляя важные сведения.

Медики

Среди армейских медиков, получивших звание Героя Советского Союза, первым стал санитарный инструктор 14-го мотострелкового полка 21-й мотострелковой дивизии войск НКВД Северного фронта рядовой Анатолий Кокорин. Высокая награда была присвоена ему 26 августа 1941 года — посмертно. Во время боя с финнами он остался последним в строю и подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

Пограничники

Хотя советские пограничники первыми приняли на себя вражеский удар 22 июня 1941 года, Герои Советского Союза среди них появились только два месяца спустя. Зато сразу шесть человек: младший сержант Иван Бузыцков, лейтенант Кузьма Ветчинкин, старший лейтенант Никита Кайманов, старший лейтенант Александр Константинов, младший сержант Василий Михальков и лейтенант Анатолий Рыжиков. Пятеро из них служили в Молдавии, старший лейтенант Кайманов — в Карелии. Все шестеро получили награды за свои героические действия в первые дни войны — что, в общем, неудивительно. И все шестеро дошли до конца войны и продолжали службу после Победы — в тех же погранвойсках.

Связисты

Первый Герой Советского Союза среди связистов появился 9 ноября 1941 года — им стал командир радиоотделения 289-го истребительно-противотанкового полка Западного фронта младший сержант Петр Стемасов. Награжден он был за свой подвиг 25 октября под Москвой — во время боя заменил раненого наводчика орудия и вместе с расчетом подбил девять вражеских танков, после чего вывел бойцов из окружения. А потом воевал до Победы, которую встретил уже офицером.

Полевая связь. Фото: pobeda1945.su

Кавалеристы

В тот же день, что и первый герой-связист, появился и первый герой-кавалерист. 9 ноября 1941 года звание Героя Советского Союза посмертно присвоено командиру 134-го кавалерийского полка 28-й кавалерийской дивизии Резервной армии Южного фронта майору Борису Кротову. Высшей награды он был удостоен за подвиги во время обороны Днепропетровска. Какими трудными были те бои, можно представить себе по одному эпизоду: последним подвигом комполка стал подрыв вражеского танка, прорвавшегося в глубину обороны.

Десантники

«Крылатая пехота» обрела своих первых Героев Советского Союза 20 ноября 1941 года. Ими стали командир отделения роты разведки 212-й воздушно-десантной бригады 37-й армии Юго-Западного фронта сержант Яков Ватомов и стрелок той же бригады Николай Обухов. Оба получили награду за подвиги в августе-сентябре 1941 года, когда десантники вели тяжелые бои на востоке Украины.

Моряки

Позднее всех — только 17 января 1942 года — первый Герой Советского Союза появился в советском Военно-морском флоте. Посмертно высшей награды был удостоен стрелок 2-го добровольческого отряда моряков Северного флота краснофлотец Иван Сивко. Свой подвиг, который так высоко оценила страна, Иван совершил в составе печально знаменитого десанта в губу Большая Западная Лица. Прикрывая отход сослуживцев, он, сражаясь уже в одиночку, уничтожил 26 врагов, а потом подорвал себя гранатой вместе с окружившими его гитлеровцами.

Советские моряки, герои штурма Берлина. Фото: radionetplus.ru

Генералы

Первым удостоенным звания Героя Советского Союза генералом Красной армии стал 22 июля 1941 года командир 19-й танковой дивизии 22-го мехкорпуса 5-й армии Юго-Западного фронта генерал-майор Кузьма Семенченко. Его дивизия принимала активное участие в самом крупном танковом сражении Великой Отечественной войны — битве под Дубно — и после тяжелых боев попала в окружение, но генерал смог вывести своих подчиненных через линию фронта. К середине августа 1941 года в дивизии остался всего один танк, и в начале сентября она была расформирована. А генерал Семенченко провоевал до конца войны и в 1947 году ушел в отставку в том же звании, в котором начинал воевать.

«Бой идет не ради славы…»

В годы Великой Отечественной войны существовала самая почетная солдатская награда — орден Славы. И ее лента, и ее статут очень напоминали другую солдатскую награду — знак отличия ордена Святого Георгия, «солдатский Егорий», особо почитавшийся в армии Российской империи. Всего орденом Славы за полтора года войны — с момента его учреждения 8 ноября 1943 года и до Победы — и в послевоенное время были награждены больше миллиона человек. Из них почти миллион — орденом третьей степени, свыше 46 тысяч — второй, и 2672 человека — первой степени, они стали полными кавалерами ордена.

Из 2672 полных кавалеров ордена Славы 16 человек в дальнейшем по разными причинам были лишены награды по решению суда. Среди лишенных был и единственный кавалер пяти орденов Славы — 3-й, трех 2-й и 1-й степени. Кроме того, 72 человека были представлены к четырем орденам Славы, но, как правило, не получали «избыточную» награду.

Ордена Славы 1-й, 2-й и 3-й степени. Фото: Центральный музей Вооруженных Сил

Первыми полными кавалерами ордена Славы стали сапер 1134-го стрелкового полка 338-й стрелковой дивизии ефрейтор Митрофан Питенин и командир отделения 110-й отдельной разведывательной роты 158-й стрелковой дивизии старший сержант Шевченко. Ефрейтор Питенин был представлен к первому ордену в ноябре 1943 года за бои в Белоруссии, ко второму — в апреле 1944-го, а третьему — в июле того же года. Но получить последнюю награду не успел: 3 августа он погиб в бою. А старший сержант Шевченко все три ордена получил в 1944 году: в феврале, апреле и июле. Он закончил войну в 1945 году в звании старшины и вскоре демобилизовался, вернувшись домой не только с тремя орденами Славы на груди, но и с орденами Красной Звезды и Отечественной войны обеих степеней.

А еще были четыре человека, которые получили оба знака высшего признания воинского героизма — и звание Героя Советского Союза, и звание полного кавалера ордена Славы. Первый — старший летчик 140-го гвардейского штурмового авиационного полка 8-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-го штурмового авиационного корпуса 5-й воздушной армии гвардии старший лейтенант Иван Драченко. Звание Героя Советского Союза он получил в 1944 году, а полным кавалером ордена Славы стал после перенаграждения (двойное награждение орденом 2-й степени) в 1968 году.

Второй — командир орудия 369-го отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона 263-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта старшина Николай Кузнецов. В апреле 1945 года он получил звание Героя Советского Союза, а после перенаграждения в 1980 году (двойное награждение орденом 2-й степени) стал полным кавалером ордена Славы.

Третьим был командир орудийного расчета 175-го гвардейского артиллерийско-минометного полка 4-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта старший сержант Андрей Алешин. Героем Советского Союза он стал в конце мая 1945 года, а полным кавалером ордена Славы — после перенаграждения (двойное награждение орденом 3-й степени) в 1955 году.

Наконец, четвертый — старшина роты 293-го гвардейского стрелкового полка 96-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 3-го Белорусского фронта гвардии старшина Павел Дубинда. У него, пожалуй, самая необычная судьба из всех четверых героев. Моряк, он служил на крейсере «Червона Украина» на Черном море, после гибели корабля — в морской пехоте, защищал Севастополь. Здесь и попал в плен, из которого бежал и в марте 1944 года был вновь зачислен в действующую армию, но уже в пехоту. Полным кавалером ордена Славы стал к марту 1945 года, а в июне того же года получил и звание Героя Советского Союза. Кстати, среди его наград был редкий орден Богдана Хмельницкого 3-й степени — своего рода «солдатский» полководческий орден.

Многонациональный героизм

Советский Союз был действительно многонациональной страной: в данных последней предвоенной переписи 1939 года фигурируют 95 национальностей, не считая граф «другие» (другие народности Севера, другие народности Дагестана). Естественно, среди Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы были представители почти всех советских народностей. Среди первых — 67 национальностей, среди вторых (по явно неполным данным) — 39 народностей.

Число героев, отмеченных высшими званиями, среди той или иной национальности в целом соответствует и отношению числа соплеменников к общей численности довоенного СССР. Так, лидерами во всех списках были и остаются русские, за ними следуют украинцы и белорусы. А вот дальше ситуация разная. Например, в первой десятке награжденных званием Героя Советского Союза за русскими, украинцами и белорусами следуют (по порядку) татары, евреи, казахи, армяне, грузины, узбеки и мордва. А в первой десятке полных кавалеров ордена Славы после русских, украинцев и белорусов идут (также по порядку) татары, казахи, армяне, мордва, узбеки, чуваши и евреи.

Залогом победы над фашизмом были единство и сплоченность народов СССР. Фото: all-retro.ru

Но судить по этим статистическим данным, какой народ был более героическим, а какой менее, бессмысленно. Во-первых, многие национальности героев были случайно, а то и преднамеренно указаны неверно или отсутствовали (скажем, национальность зачастую скрывали немцы и евреи, а варианта «крымский татарин» в документах переписи 1939 года просто не было). А во-вторых, даже сегодня сведены воедино и учтены далеко не все документы, касающиеся награждения героев Великой Отечественной войны. Эта колоссальная тема еще ждет своего исследователя, который наверняка подтвердит: героизм — это свойство каждого отдельного человека, а не того или иного народа.

Национальный состав Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги в годы Великой Отечественной войны*

Русские — 7998 (в том числе 70 — дважды, 2 — трижды и 1 — четырежды)

Украинцы — 2019 (в том числе 28 — дважды),

Белорусы – 274 (в том числе 4 — дважды),

Татары — 161

Евреи — 128 (в том числе 1 — дважды)

Казахи — 98 (в том числе 1 — дважды)

Армяне — 91 (в том числе 2 — дважды)

Грузины — 90

Узбеки — 67

Мордва — 66

Чуваши — 47

Азербайджанцы — 41 (в том числе 1 — дважды)

Башкиры — 40 (в том числе 1 — дважды)

Осетины — 34 (в том числе 1 — дважды)

Марийцы — 18

Туркмены — 16

Литовцы — 15

Таджики — 15

Латыши — 12

Киргизы — 12

Карелы — 11 (в том числе 1 — дважды)

Коми — 10

Удмурты — 11

Эстонцы — 11

Аварцы — 9

Поляки — 9

Буряты и монголы — 8

Калмыки — 8

Кабардинцы — 8

Адыги — 7

Греки — 7

Немцы — 7

Коми — 6

Крымские татары — 6 (в том числе 1 — дважды)